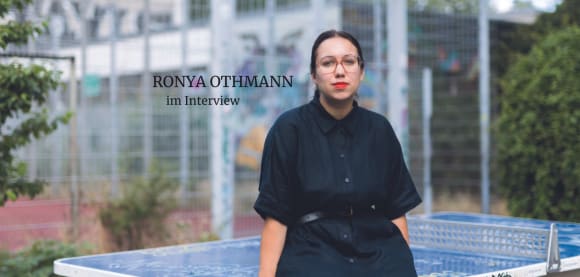

«Nichts ist abgeschlossen, auch wenn der Roman ein Ende findet.»

Ronya Othmann über die Arbeit an ihrem neuen Buch

Dein neuer Roman Vierundsiebzig erzählt von der Geschichte der Jesid:innen, vom Aufwachsen in der Diaspora. Und vor allem vom 74. Ferman, von dem Genozid an den Jesid:innen 2014 in Shingal. Kannst du dich noch erinnern, wann und auch wie du begonnen hast, an deinem Text zu arbeiten? Und ob sich deine Zielrichtung im Laufe der Zeit verändert hat?

Ich denke, ich habe im Juni 2018 begonnen, als ich in die Autonome Region Kurdistan gereist bin. Es war das erste Mal, dass ich dort war. Als Kind bin ich immer nur im Dorf meiner Großeltern, jenseits der Grenze, in Syrien gewesen. Ich bin planlos umhergereist. Ich habe Verwandte besucht. Und auch wenn der IS die Autonome Region Kurdistan nie eingenommen hat: Vier Jahre nach dem Genozid standen alle unter Schock. Das, was ich gesehen und gehört habe, hat sich mir eingeprägt. Später habe ich an den Ereignissen entlanggeschrieben. Der IS war militärisch noch nicht besiegt, die Zukunft des Irak ungewiss, ebenso die Syriens, der Türkei, wo das Herkunftsgebiet der Jesiden liegt. Die Zukunft der Jesiden noch ungewisser: ob es überhaupt eine gibt. Anfangs wusste ich nicht, worauf der Text zusteuern würde, später dachte ich, er steuert auf gar nichts zu.

Für Vierundsiebzig hast du mit Betroffenen, ihren Angehörigen, mit Freund:innen und Verwandten gesprochen. Dennoch ist dein Buch nicht Reportage, sondern ein dokumentarischer Roman. Wo verlaufen die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion?

Der Roman ist nicht fiktiv. Ich hätte mir das, was ich gesehen und gehört habe, nicht ausdenken können, und ich denke, das wäre dem auch nicht gerecht geworden. Trotzdem haben die Verbrechen, von denen der Roman erzählt, etwas Unwirkliches. Fast kann man nicht glauben, dass das wirklich passiert, dass da eine Terrorgruppe im 21. Jahrhundert am helllichten Tag Frauen verschleppt, vergewaltigt, dass sie mordet, köpft und diese Verbrechen dann nicht verheimlicht – im Gegenteil filmt, fotografiert und ausstellt. Das kann man kaum glauben. Das alleine wirkt schon fast fiktional. Und das liegt einerseits an der Ästhetisierung der Gewalt durch den IS, andererseits weil es mit allem bricht, was die Grundfeste unseres zivilen Zusammenlebens ausmachen. Ich konnte angesichts dieser Gemengelage nicht auf die Fiktion zurückgreifen. Aber auch die Reportage, das journalistische Handwerkszeug, schien mir unzulänglich. Man geht an eine Sache heran, man versucht sie Lesern näher zu bringen, man lässt Menschen sprechen, Protagonisten, bringt Atmosphäre rein, aber auch wenn sie zu den Enden hin offenbleibt, ist die Reportage eine geschlossene Erzählung. Das, was ich erzählen wollte, war für mich nicht erzählbar. Ich habe es dann über die Form, die Sprache versucht, über das Zitat, ich habe viel zitiert, dokumentiert, montiert. Die Fiktion entstand dann in der Montage, in der Sprache.

Vierundsiebzig

«Ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Am 3. August 2014 ist der Himmel nicht auf die Erde gefallen, aber trotzdem war es das Ende.»

Ronya Othmann will eine Form finden für das Unaussprechliche, einen Genozid, den vierundsiebzigsten, ...

Vierundsiebzig

«Ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Am 3. August 2014 ist der Himmel nicht auf die Erde gefallen, aber trotzdem war es das Ende.»

Ronya Othmann will eine Form finden für das Unaussprechliche, einen Genozid, den vierundsiebzigsten, ...

Vierundsiebzig

«Ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Am 3. August 2014 ist der Himmel nicht auf die Erde gefallen, aber trotzdem war es das Ende.»

Ronya Othmann will eine Form finden für das Unaussprechliche, einen Genozid, den vierundsiebzigsten, ...

Du thematisiert es in Vierundsiebzig wiederholt: die Schwierigkeit, einen Abschluss im Erzählen zu finden. Wie hast du es schlussendlich geschafft?

Im Oktober 2022 bin ich mit meinem Vater in den Shingal gereist, an die Orte des Verbrechens. Ich dachte immer, dass ich den Roman nicht beenden kann, ohne Shingal gesehen zu haben. Und dann war ich in Shingal, und ich dachte, ich könnte noch einmal von vorne beginnen. Nichts ist abgeschlossen, auch wenn der Roman dann ein Ende findet.